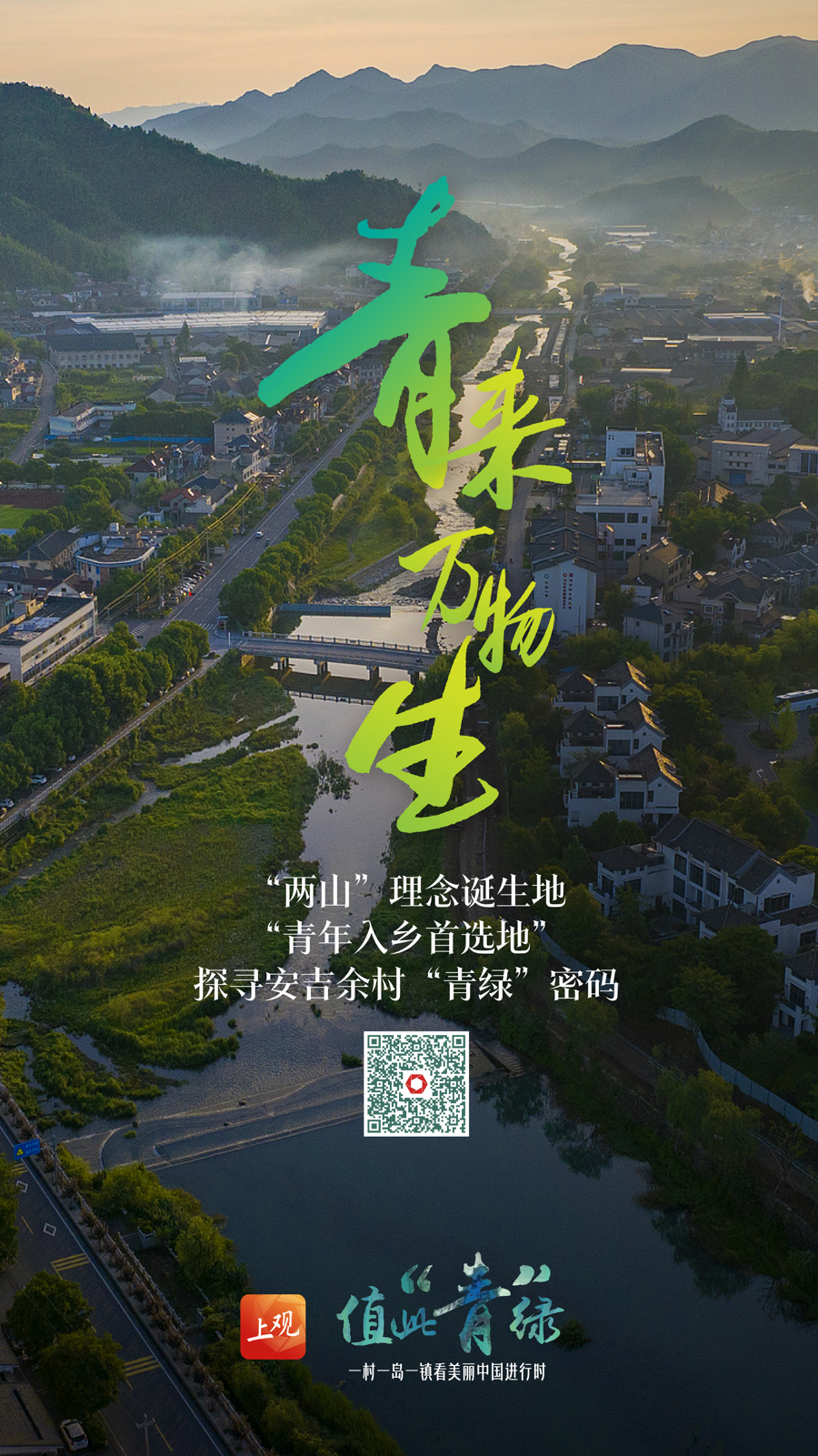

编者按 2005年,时任浙江省委书记习近平同志在浙江安吉余村调研时,首次提出绿水青山就是金山银山的“两山”理念。20年来,践行“两山”理念,生态文明建设正铺展美丽画卷。

绿水青山能创造更多发展机会,有机会就能吸引更多年轻人,有年轻人就能激发更多创新探索活力。今年是“两山”理念提出20周年,解放日报·上观新闻推出《值此“青”绿》系列报道,从一村、一岛、一镇看美丽中国进行时,从年轻人干事创业中感知新时代中国的绿色动力。

海报设计:曹立媛 邵竞

海报设计:曹立媛 邵竞

空山新雨,溪流淙淙,水田白鹭,绿竹荷花。这里是浙江安吉余村,一座群山环抱、因天目山余岭及余村坞而得名的村落,“两山”理念的诞生地。

在“两山”理念指引下,余村踏上生态富村之路,步伐坚定。不仅成为乡村转型的标杆,还在小红书等社交平台上出圈,被称为“青年入乡首选地”。

记者走进余村,探寻这座浙北小山村的“青绿”密码。

余村五彩稻田。 朱倩雯 摄(航拍)

余村五彩稻田。 朱倩雯 摄(航拍)

余村20年:新的打开方式

如果你在社交平台上搜索“余村”,会得到什么答案?

来过余村的人们,总是情不自禁地夸赞它的美丽:“蓝天白云配竹海,溪流潺潺绕村庄”“满眼都是青山绿水,空气里都是草木香”“竹建筑在中间,一边是五彩稻田,一边是大片荷塘”……

余村游客中心外景。 程沛 摄

余村游客中心外景。 程沛 摄

然而,二十多年前的余村则是另一种打开方式——

上世纪90年代,村里炸山开石矿、建水泥厂,迅速成为安吉有名的富裕村。据余村村党支部书记汪玉成介绍,当时一年最高有300多万元的集体收入。可惜好景不长,短短几年时间,山体被大面积破坏,村里充斥污水、废气、粉尘,人们健康受损……村里毅然决定封山育林,保护环境。

2003年至2005年,村里相继关停了矿山和水泥厂,但随之而来的是,不少村民没有了收入来源。“那时候,很多村民选择外出务工。”1985年出生的汪玉成记忆犹新。

“两山”理念坚定了余村走绿色发展之路的决心,大片土地复垦复绿。2019年,余村进一步将家庭作坊式小厂房全部腾空,乡村旅游成为主导产业,以守护绿水青山换来产业发展。同年余村被评为“全国乡村旅游重点村”。2021年12月,余村入选联合国世界旅游组织首批“世界最佳旅游乡村”。

20年间,原本只有4.86平方公里的余村,跳出余村谋发展,联动周边1镇2乡24个村,扩容为245平方公里的“大余村”。去年余村接待游客达122万人次,旅游收入达6000万元。

余村村党支部书记汪玉成。 宋慧 摄

余村村党支部书记汪玉成。 宋慧 摄

以前来余村游览的人多是考察团,而如今自驾前来的家庭式出游比例上升。“去年接待量中,一半是考察团,一半是普通游客,热闹的时候村里还会堵车”。汪玉成说。

另一个肉眼可见的变化是,年轻的面孔多了起来。“这从共享单车的设置也能看出来,近400辆共享单车不够用”,比起找地方坐下来消磨时光,来到这里的年轻人更喜欢骑着单车领略自然风光。

1997年出生的俞佳慧是土生土长的余村人,她大学毕业一年后回乡,开办了自己的“与余农场”。她见证了越来越多外来的年轻人,带着项目和点子来余村,其中很多都落地了。“我想发展本村的优势,而他们更想把外面好的项目带进来,我觉得我们的村庄越来越有活力了。”

在老厂房地基上改造而成的零碳青年图书馆,图书馆负一楼的国漫咖啡,由旧仓库改造而成的乡音小馆、余村邮局……它们和俞佳慧的农场一样,都成为新的网红打卡点。

青年图书馆及国漫咖啡,墙上写着“凡有所爱,皆是青年”。 宋慧 摄

青年图书馆及国漫咖啡,墙上写着“凡有所爱,皆是青年”。 宋慧 摄

找到自己节奏的年轻人

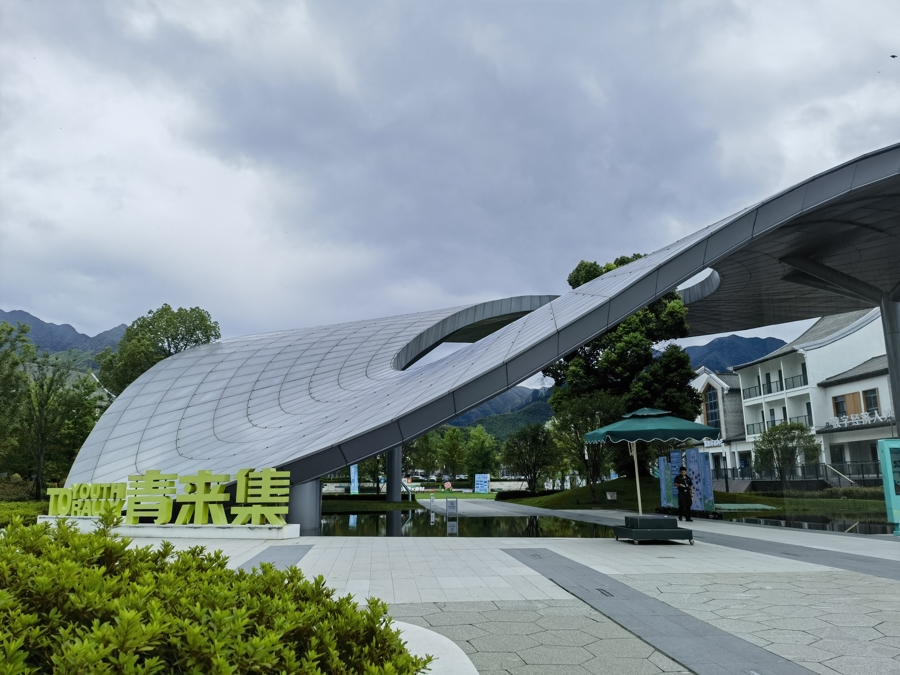

来自上海的张先生近日到余村游玩,选择下榻天荒坪镇的“大年初一”度假村。8年前,他和家人在此欢度春节,度假村的一草一木都让他印象甚佳。此次故地重游,他发现度假村另一侧的活动场所没了,一个形似数学符号“∞”(无穷大)的顶棚建筑拔地而起,这里已变身为“青来集”。

青来集。 程沛 摄

青来集。 程沛 摄

2022年7月,余村启动“全球合伙人”计划,向全球发出共建未来乡村样本的“英雄帖”。为了打造青年专属的创业空间,“青来集”人才社区于2023年6月开放。据“青来集”运营总监王丽介绍,“青来集”的名字源于王安石的诗句“两山排闼送青来”,目前已有60多个合伙人和新经济项目落地余村,1200余名青年在这里生活、创业。而据余村官方微信今年1月发布的一篇文章,余村居住村民才1058人。

为了引入新业态、留住年轻人,余村下了大力气。有两个细节让记者印象深刻:一是“青来集”园区动工建设那天是大年初一,“就是为了尽快将空间理出来给年轻人的项目落地”;二是“全球合伙人”项目之一的乡音小馆,改造用了86天。

在这里工作的年轻人,也实实在在感受着政策的温度。王丽是苏州人,她笑称自己每月还能领到安吉2000元的人才补贴。26岁的青年导演沈晨已在余村工作生活一年半,对当下的状态也很满意:“在‘青来集’办公前两年免租、后三年减半,村里还提供人才公寓免费入住”,“每天醒来推窗见绿,这样的生活谁不向往呢?”

两年前,沈晨还在位于上海静安的一家文化公司上班,国漫咖啡主理人陈喆就曾是他隔壁公司的员工。在陈喆的引荐下,沈晨所在公司的创始人接触到了余村,对现代乡村的变化深感震撼,于是将名为“像素计划”的项目落地余村“青来集”,沈晨担任项目组导演。

来到余村后,沈晨觉得不管工作还是生活上,都更加年轻态。在没有天花板的地方办公,用更轻松灵动的手法构建画面,从幕后角色转型出镜UP主,和新结识的朋友在乡野间肆意玩耍,每一个转变在他看来都很酷。

这种松弛状态,激发了他的创作产出。去年,沈晨的团队在村里记录并创作了近100部影片,其中《大自然工位》《在大余村的一百次推窗》斩获国家级、省级多个奖项。去年年底,沈晨的团队成为整个公司创收最多的小组。

为了讲好余村故事,沈晨将曾经取自艺术家“让·弗朗索瓦·米勒”的英文名,直接改成了花名“大米”。他说,“来到这里后,发现叫‘大米’更接地气,更能拉近人和人之间的距离”。他在B站以“我在乡村当导演”IP发布视频,网友的留言和弹幕真诚而热切,很多生活在城市的年轻人流露出对乡村的向往,更多人知道了还有一个叫余村的地方,年轻人可以在这里“找到自己的节奏”。

沈晨发布于B站的视频截图。

沈晨发布于B站的视频截图。

“青来集”里有句宣传语——“青来万物生”,“青”意浓浓中,一场双向奔赴正在发生。

“渐进式入乡,总有一款适合你”

在余村,有一个有趣的现象,人们习惯用“原乡人、新乡人、旅乡人或云乡人”的说法来作人群划分。王丽解释说,像沈晨这样以“合伙人”身份入乡的青年,通常被称为新乡人;在DN数字游民公社注册的短暂驻留者,可以叫旅乡人;而通过网络注册的云村民,灵活参与余村的活动,被称作云乡人。

“青来集”运营总监王丽。 张武 摄

“青来集”运营总监王丽。 张武 摄

作为余村的首个“全球合伙人”项目,王丽所在的安吉绿乡运营管理有限公司,在余村承担着乡村运营官的职责。她说,1000多名在乡年轻人,数量还是有限,“所以我们每天要做的事,就是把思路无限打开,让更多青年和余村之间产生链接。”

去年,王丽的团队发起了“我在余村有点田”的活动,只要通过小程序注册,就能以云村民的身份认养一块田地,待作物成熟,前500名会收到免费邮寄到家的农作物,其他的云村民也可以来线下采摘,“没想到500个名额一扫而空,很受欢迎”。她告诉记者,后台已有将近8万云村民注册,其中有6000余人认养了田地。

今年,王丽的团队又发起了“青鸟计划”,希望通过项目合作将更多高校发展成共创伙伴,“因为高校有人才、创意的富矿等待挖掘,而大余村可以提供实践的沃土。”

从云村民到共创伙伴,从数字游民到合伙人,“渐进式入乡,总有一款适合你。”王丽笑着说。

但无论是何种身份的村民,交集总会自然而然产生。沈晨自称“大e人”,他会给村民们拍几张可爱的肖像照,向他们请教乡村生活技能;也会去探访其他创业青年,聆听他们的故事。工作之余,他可以在“青来集”上千人的社群中选择一项想参加的活动,和朋友们聊天、扔飞盘,吃烧烤,也可以参加一场“余村夜话”。

在余村,几乎每个青年都参与过“余村夜话”。这是属于余村青年人的品牌活动,时间不定,地点不定,多数情况是有人临时起意,其他人碰巧愿意响应,一场夜话便可举行。话题由年轻人自定,政府、运营、企业等各方相关人员也会应邀参与。

为了解青年人入乡发展“痛点”,汪玉成经常参加“余村夜话”,有时就坐在后排旁听。青年人为什么来到乡村,新乡人和原乡人该怎样交朋友,村里饮食、交通如何完善,小乡村怎样更有“国际范”等等,都是“余村夜话”热议的话题。王丽透露,“余村夜话”解决了很多真问题,也产生了很多新点子。“大自然工位”概念最初也源自一次夜话中碰撞出的灵感。

“青来集”草坪上小蘑菇在生长,对面就有“大自然工位”。 程沛 摄

“青来集”草坪上小蘑菇在生长,对面就有“大自然工位”。 程沛 摄

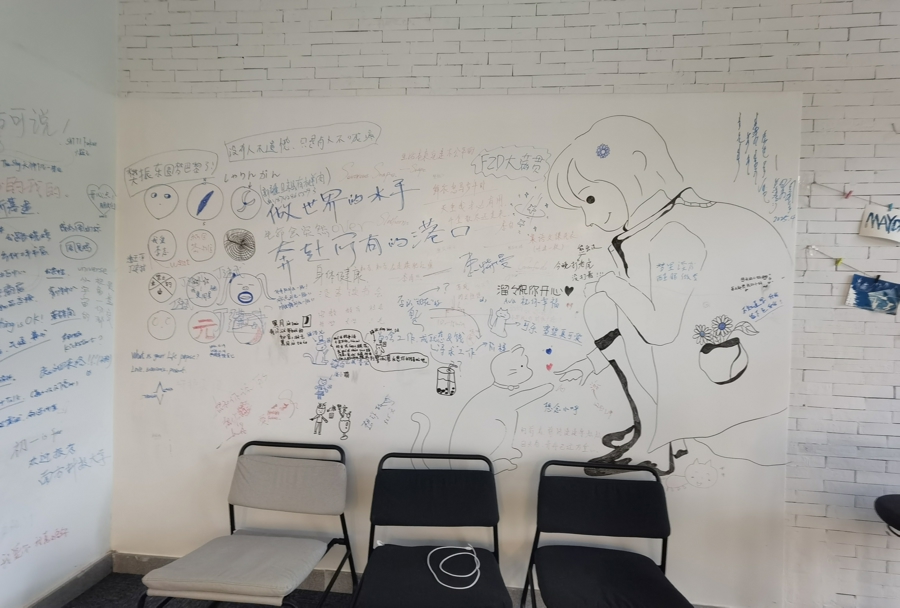

在流动中激发活力,续写“青绿”故事

在DN数字游民公社一楼,大型的涂鸦墙上,有句话颇为醒目:“做世界的水手,奔赴所有的港口”。沈晨觉得,“在乡村”与“在城市”不是对立面,乡村从来都不是一种束缚,反而可以是未来的助力,“余村会成为我讲好乡村故事的起点”。

DN数字游民公社涂鸦墙。 张武 摄

DN数字游民公社涂鸦墙。 张武 摄

余村第一批“全球合伙人”中,有人已在下一站开拓事业新版图:乡音小馆主理人陈镇宇、黄斌在多地搞溯溪、桨板运动,陈镇宇还加入了浙BA。而原乡人俞佳慧,开了一家新的饮品店,这个夏天,她还在考试、比赛,忙到飞起……俞佳慧告诉记者,她平时有一半的时间待在余村,一半的时间走出去看看世界。

“年轻人应该是流动的,他们有自己的诗和远方。”汪玉成鼓励青年有“半城半乡”的生活,他们在余村收获了知名度,带着这套模式走南闯北后,可能会将新的事物输送回来。有新的思想不断输入,“青绿”的故事才能继续书写下去。

“两山”大石碑。 宋慧 摄

“两山”大石碑。 宋慧 摄

实盘配资门户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。